你曾经被“骗”吗?

尤其是勾起你柔软善心,体恤弱势群体的天然怜悯之心,让你刹那间毫不犹豫捐赠辛苦赚来的银两帮助他人,最后却感觉被“骗”了?

因为一个真实的故事,因为一个“骗”字,因为什么情况构成骗局,我和编辑朋友争论不休。当然事情见仁见智,我们摊开来说。

事情是这样开展的:三月某一天,谢小慧(前商人,目前待业,52岁)在个人社交媒体分享一个令她闹心的事。

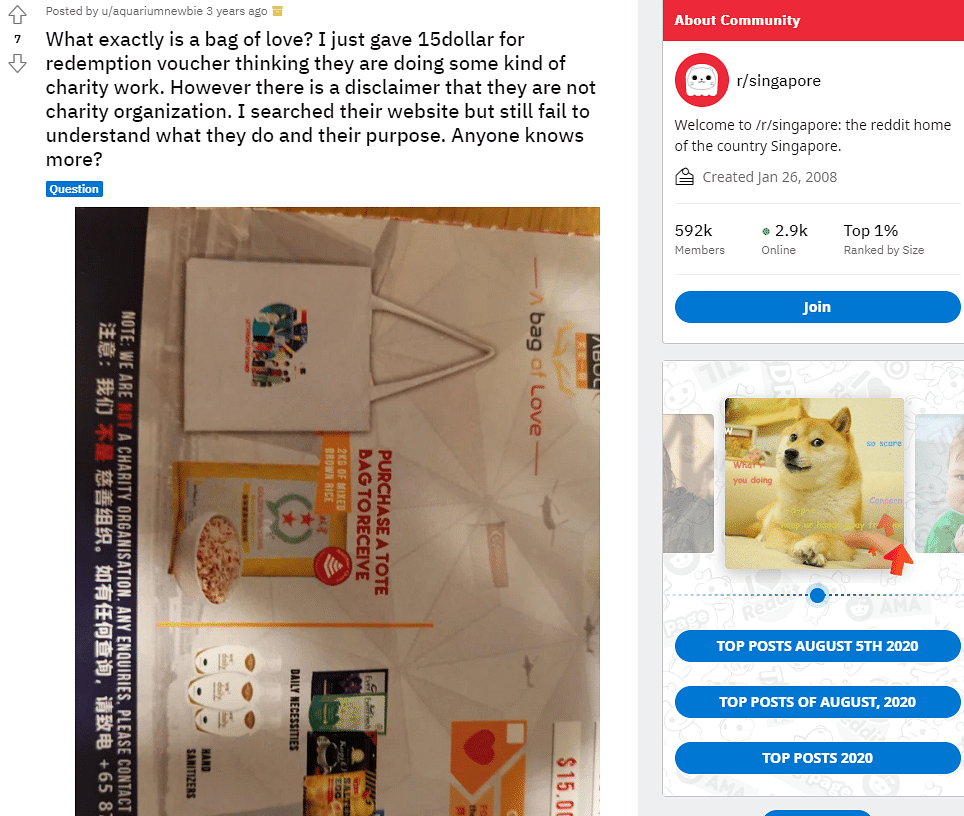

她刚刚捐赠18新元给上门兜售礼券的义工。义工在晚上敲她家的门,告诉她他们的团体(A Bag of Love 或ABOL)的援助对象是一房式组屋的居民。

他们声称,是通过兜售“私人活动日”礼券(价值18元),为一房式组屋居民购买生活必需品例如大米和其他生活用品。

一听到有特定援助目标,再来重磅出击关键词“一房式组屋”,谢小慧脑海即认定其为慈善捐赠。

她再掂量,18元能买到一、两包小包装的大米,能帮到不知名的同胞舒压解困。夜色加上阴雨连绵软化心灵,她当下以QR码电子付款方式“捐”出18元。

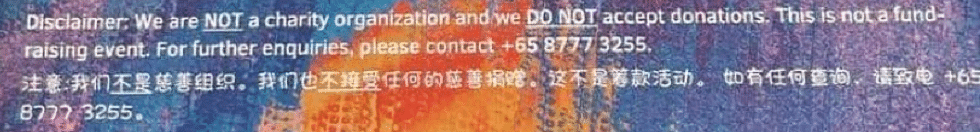

义工交给谢小慧礼券,她当下根本不放心上。翌日早晨醒来才看清楚礼券上最小和最后一行的字:

我们不是慈善组织,我们也不接受任何慈善捐款,这不是慈善活动。

这时谢小慧回过神来:

我给出的钱不算是捐赠,那算是什么?

不是慈善机构,那是貌似以慈善之名(根据我们普通人的理解,因为说得出援助目标)吸引或“勾引”你购买私人活动的礼券?

然后还得去到现场才能兑换到帆布袋?

她受访时表示:

“那种感觉就是被骗,到头来就是花了18元弄来一个不值这个价钱的帆布袋。”

“豪气派” VS “名正言顺派”

然而,她朋友当中又分两派:一派是“豪气派”,一派是“名正言顺派” 。前者认为不构成欺骗,后者感觉受欺骗,或至少认为这样的兜售方式可疑或不可取。

前者有笔者的编辑为代表,他们一般认为谢小慧多心了,礼券就是兜售活动和帆布袋,团体的名字不是明明白白告诉你了吗?你不看不代表它不存在。

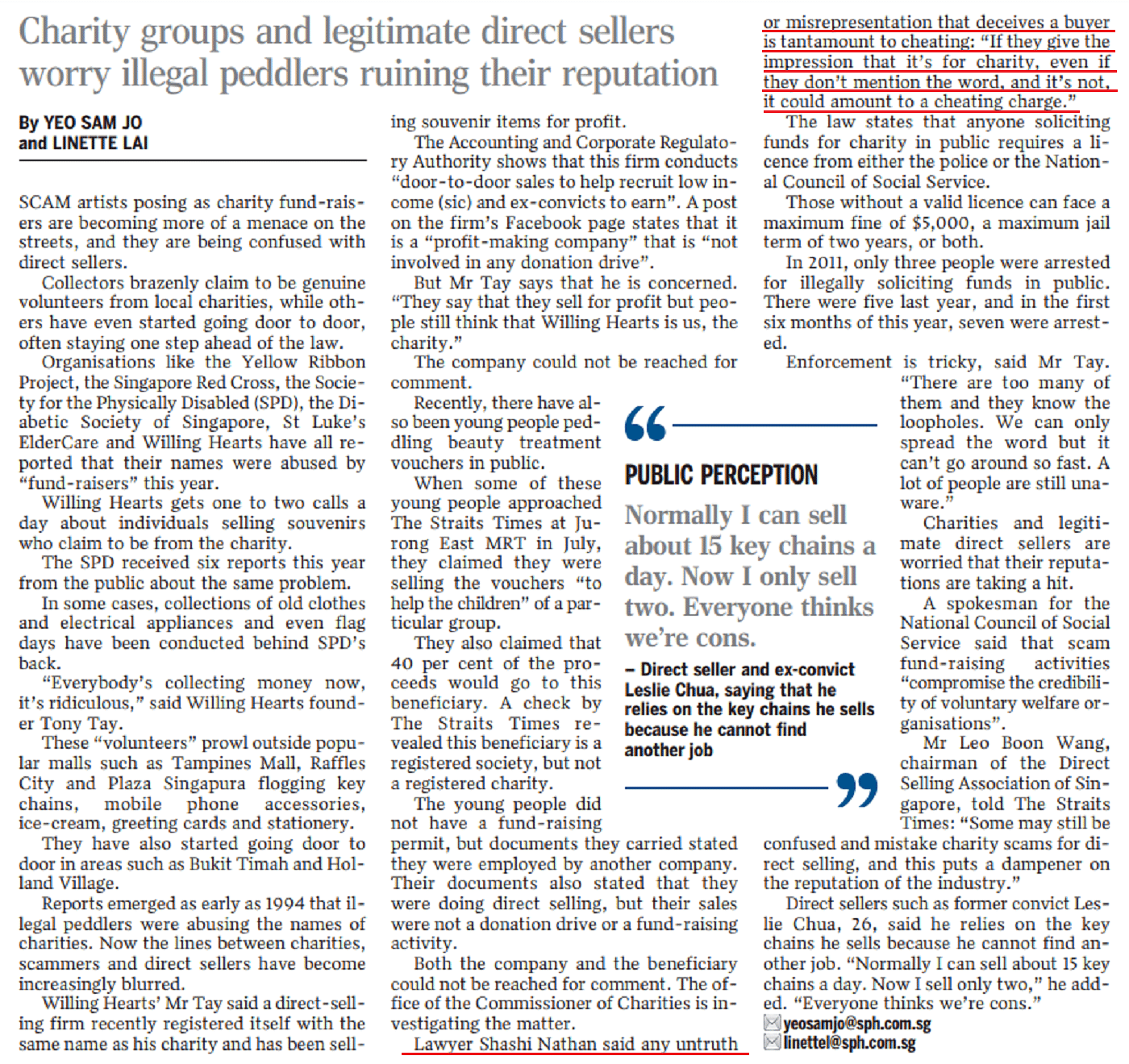

另一派有笔者为代表,认为上门兜售人员没有把信息顺序弄清楚,令人以为是慈善机构而捐款,这是令人感觉不悦和“受骗”的根源。

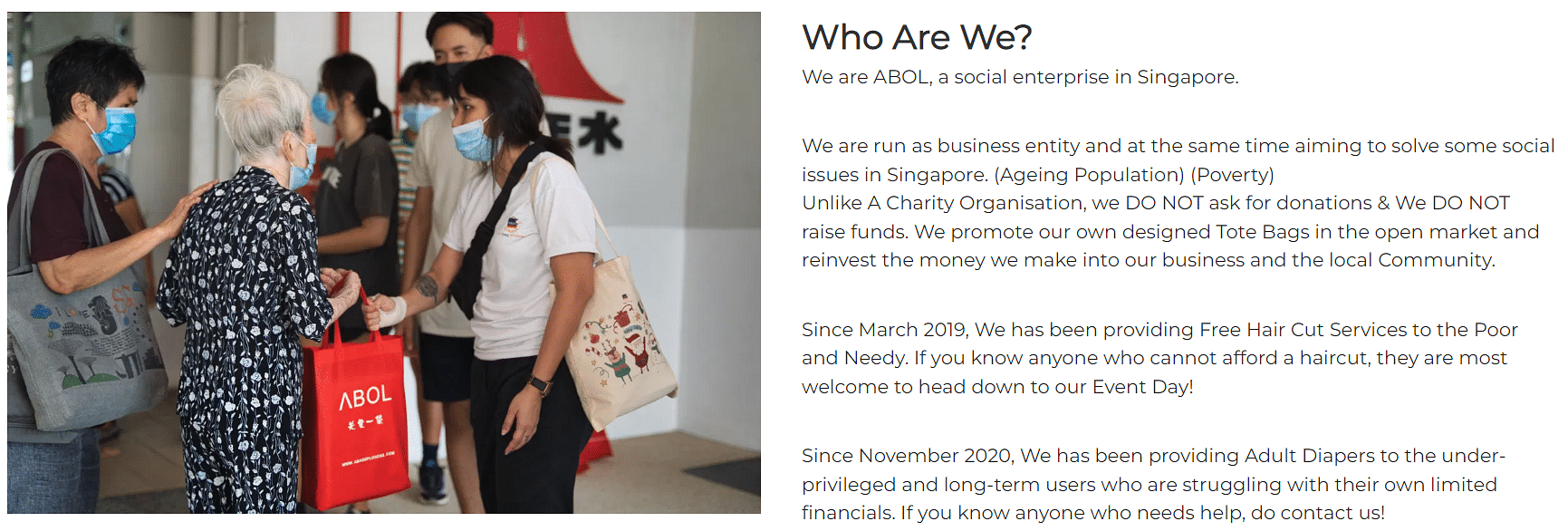

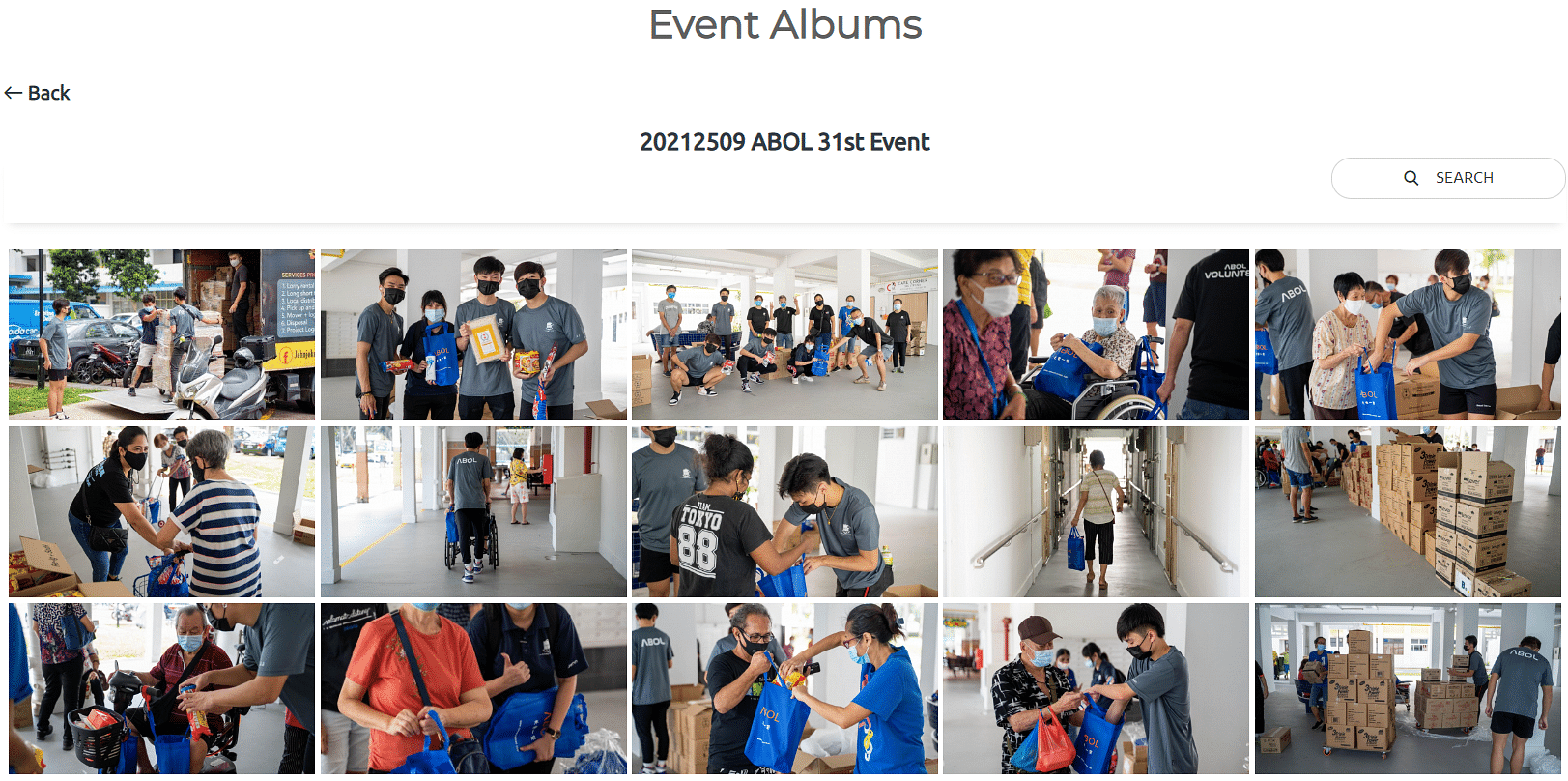

事发后,我上网查阅团体的网页,他们确实列出活动和受益人士的照片。

我也致函该团体询问他们是否知道(有人觉得被骗)此事,但是团体没有予以答复。如果没有澄清而让人抹杀他们的服务弱势全体的宗旨,那不是很遗憾吗?

截稿为止,没有人搭理我。

而在此时,我也在网上看到数年前已有人也这样买过当年15元的礼券,也感受“受骗”,大有“不知道他们葫芦里卖什么药”之感。

谢小慧3日21日通过“一联通”(OneService)应用程序分享了事情的经过,不过不是换来该团体的回应,而是召来兢兢业业的警方请她去警局跑一趟告之事发经过。

最后警方表示,至今除了谢小慧之外,没有收到其他投诉或“报案”者,即使他们对团体早有所闻,但是还不能告诉她是否因此构成继续调查的基础。

那是查还是不查?你看懂了吗?

好吧,暂且把忙碌警察叔叔放一边,他们有更重要的案件要查,除非更多人提出证据或报案。我询问当事人会不会去私人活动当天换取帆布袋?她一脸丧气表示绝对不会,因为已经感觉受伤,“受骗”了。

如果换做是蚁粉,你会捐出这18元吗?

你有类似的经验吗?还是你就是“豪气派”?

虽然笔者对其表达方式和运作方式有所保留,我更愿意相信义工所说的可能是真实的,那个团体是正经八百为贫困居民谋福利,只不过他们没有很有效的让公众理解到金钱的用途。公众捐出的每个18元,扣去了经营成本,百转千回应该会、必须会化作热腾腾的饭菜,端在有需要援助对象的面前。

最好到头来我们只是误会一场,喜剧收场。

只是,现在你我都在云里雾里之时,也只能继续想象和揣测。